コンニャク

サトイモ科

コンニャク属

Amorphophallus konjac

〔基本情報〕ときに高さ2mほどになる多年草。

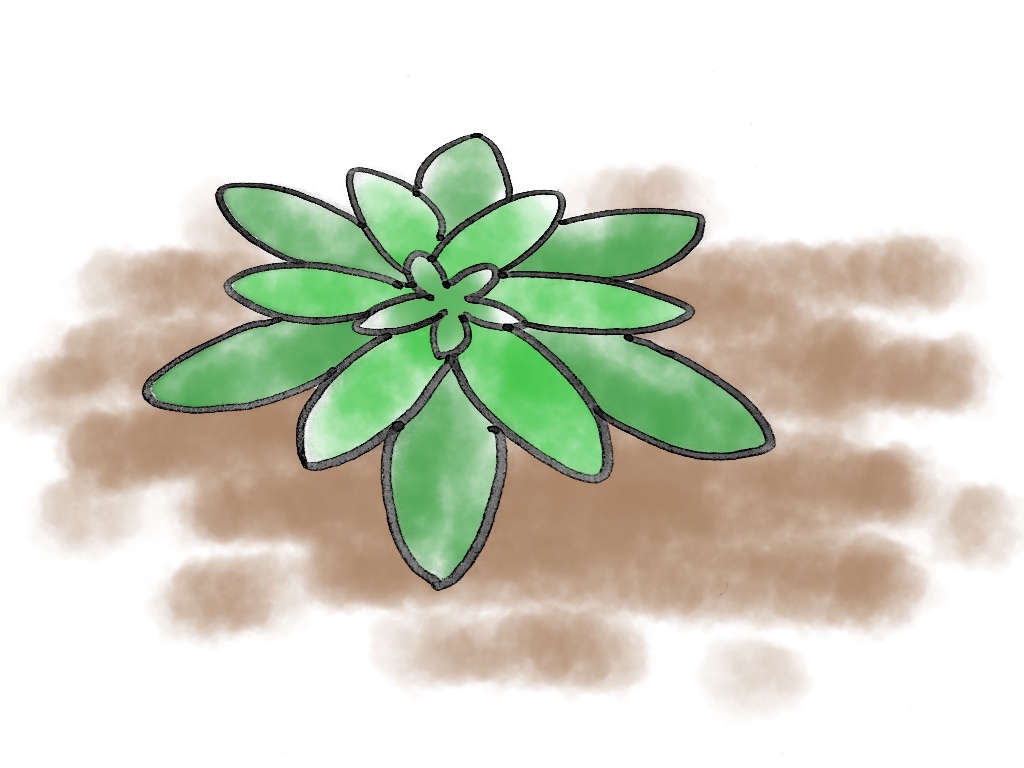

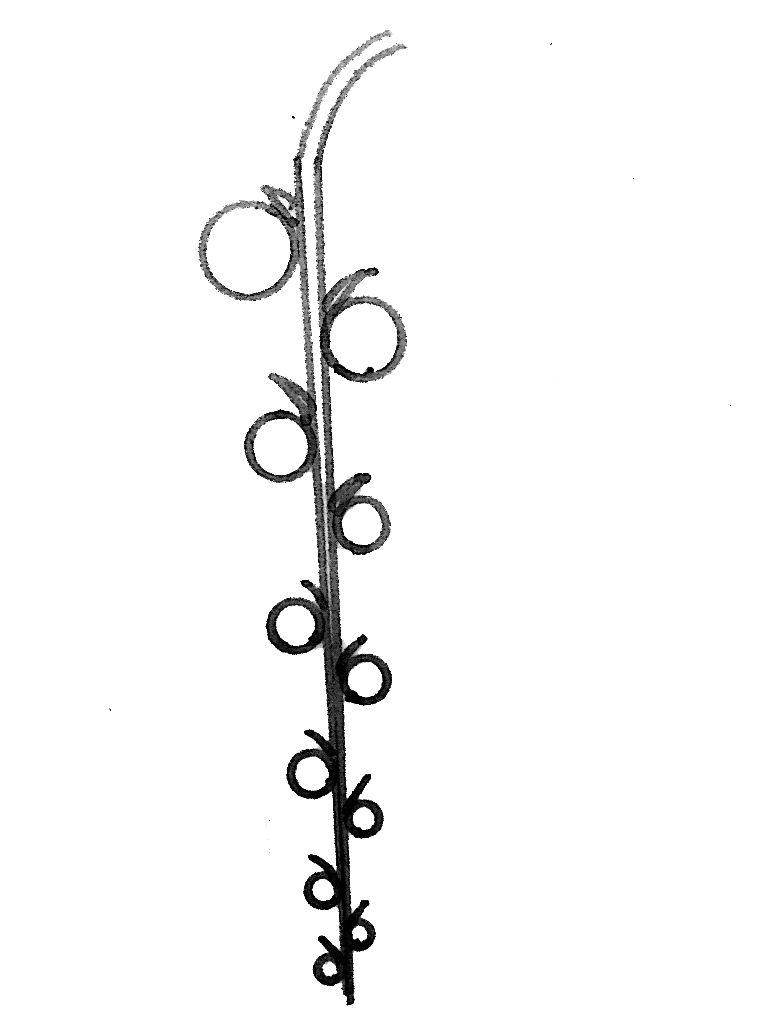

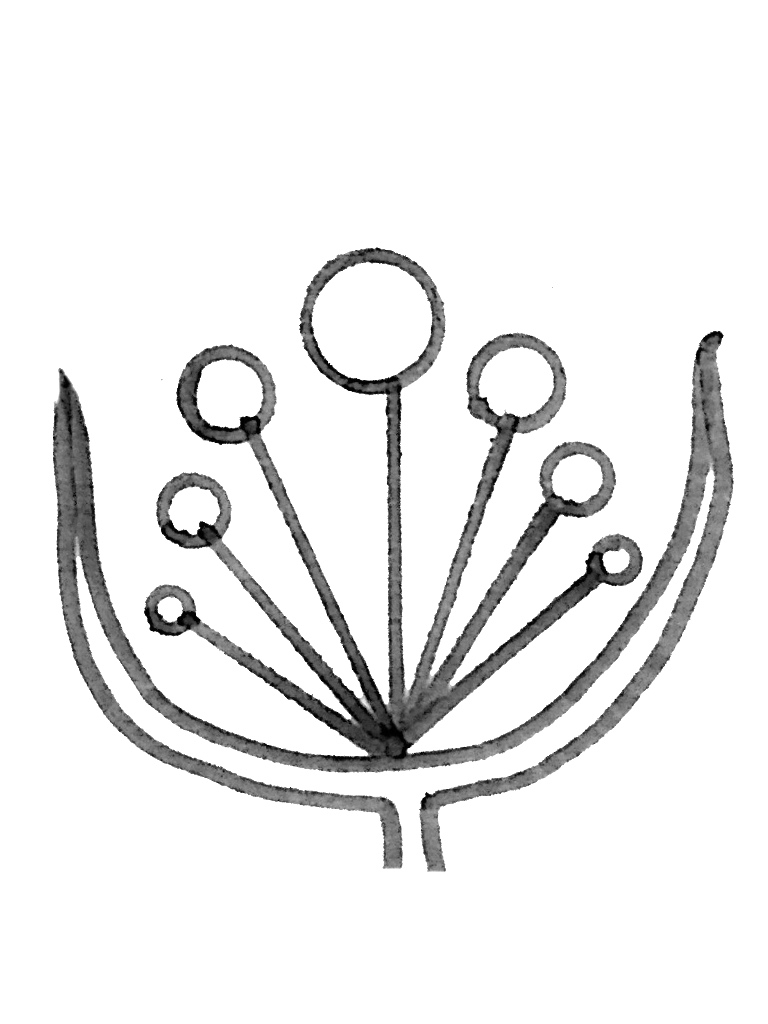

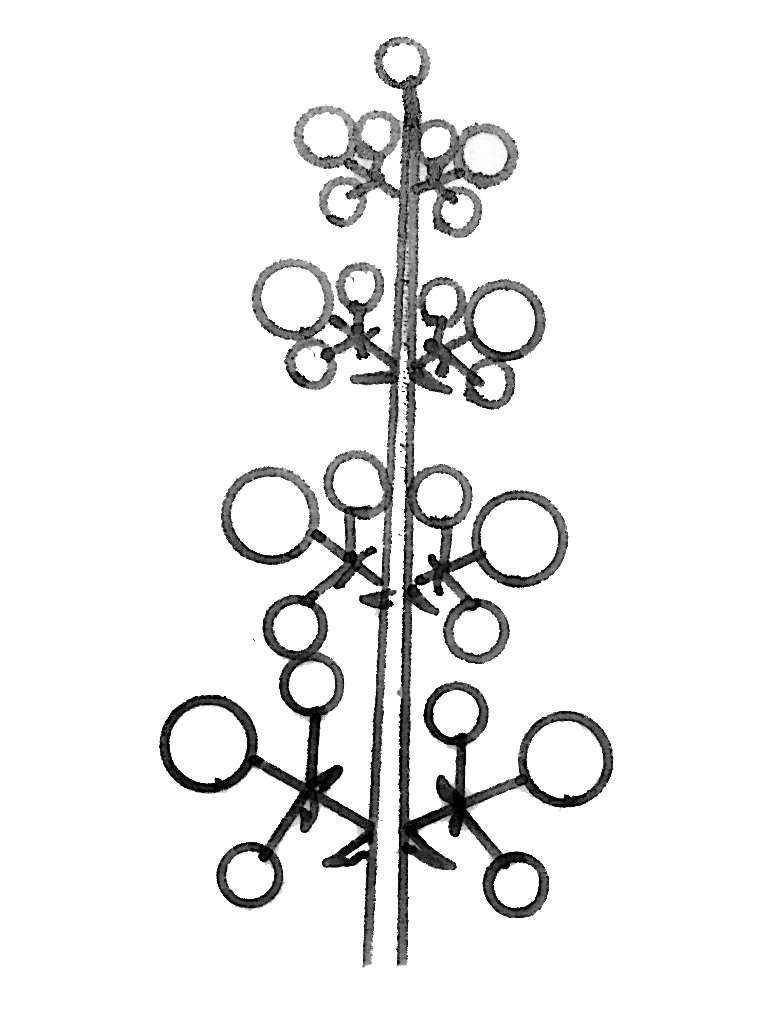

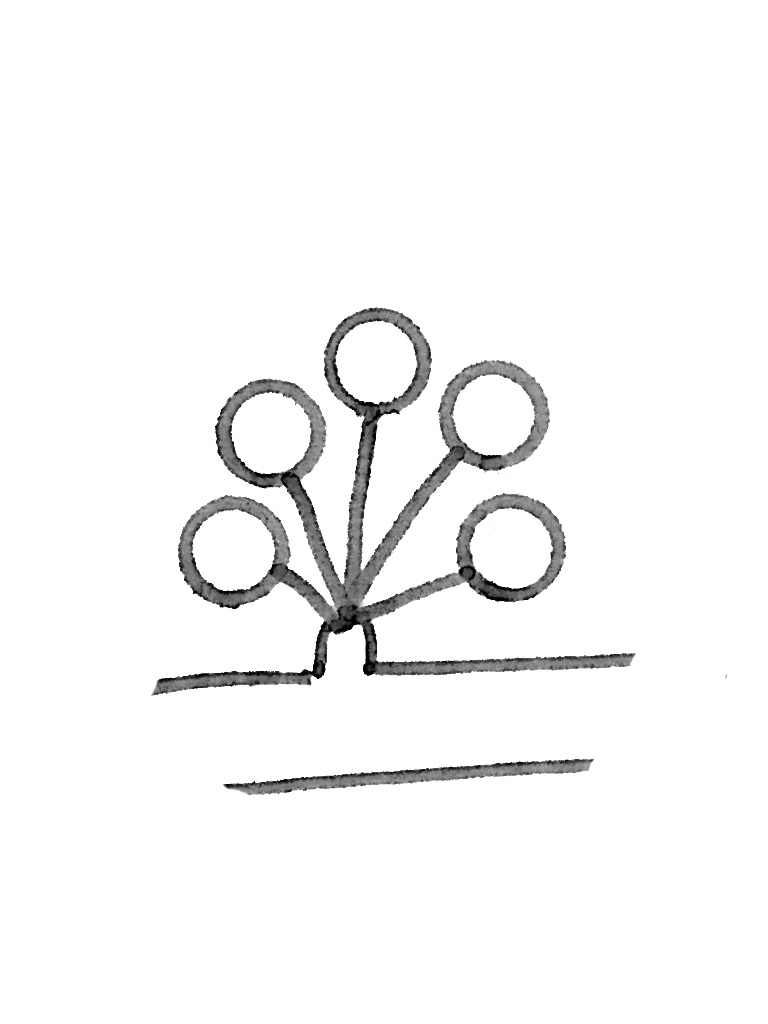

大きく扁球形の球茎をもち、子球があります。

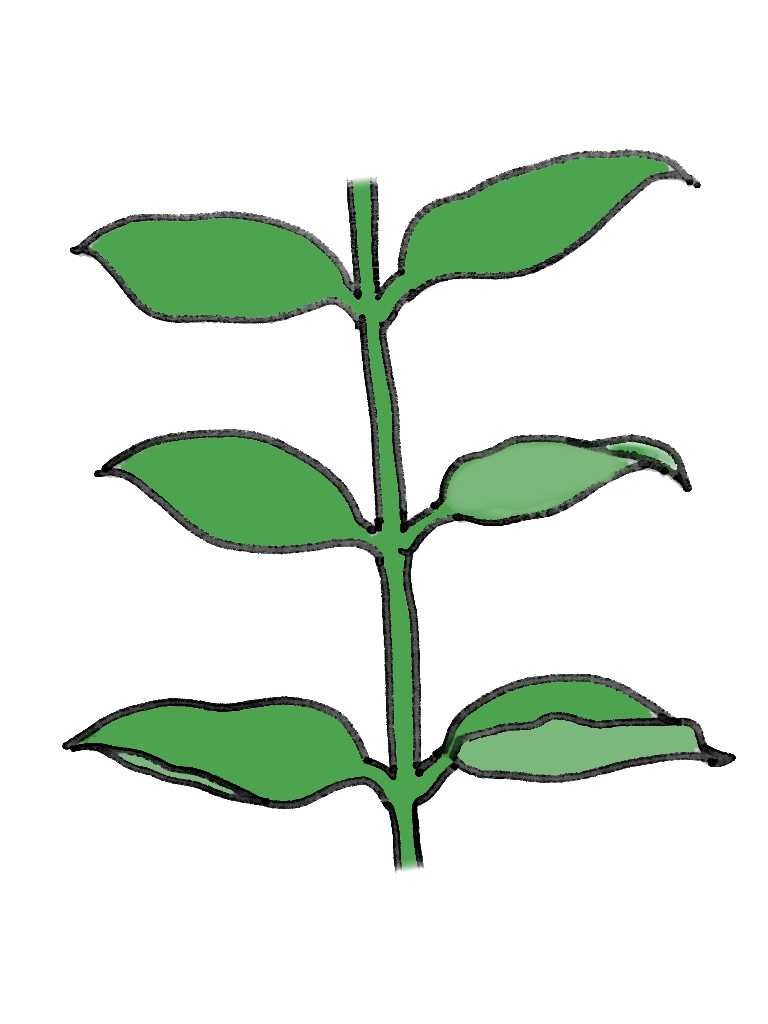

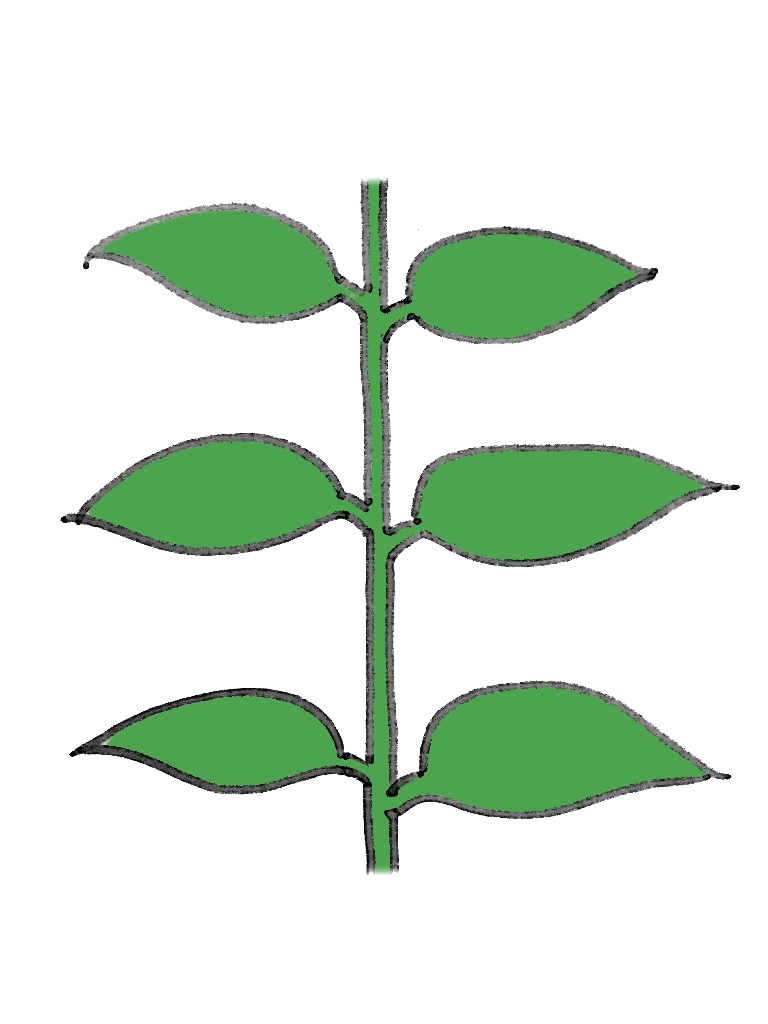

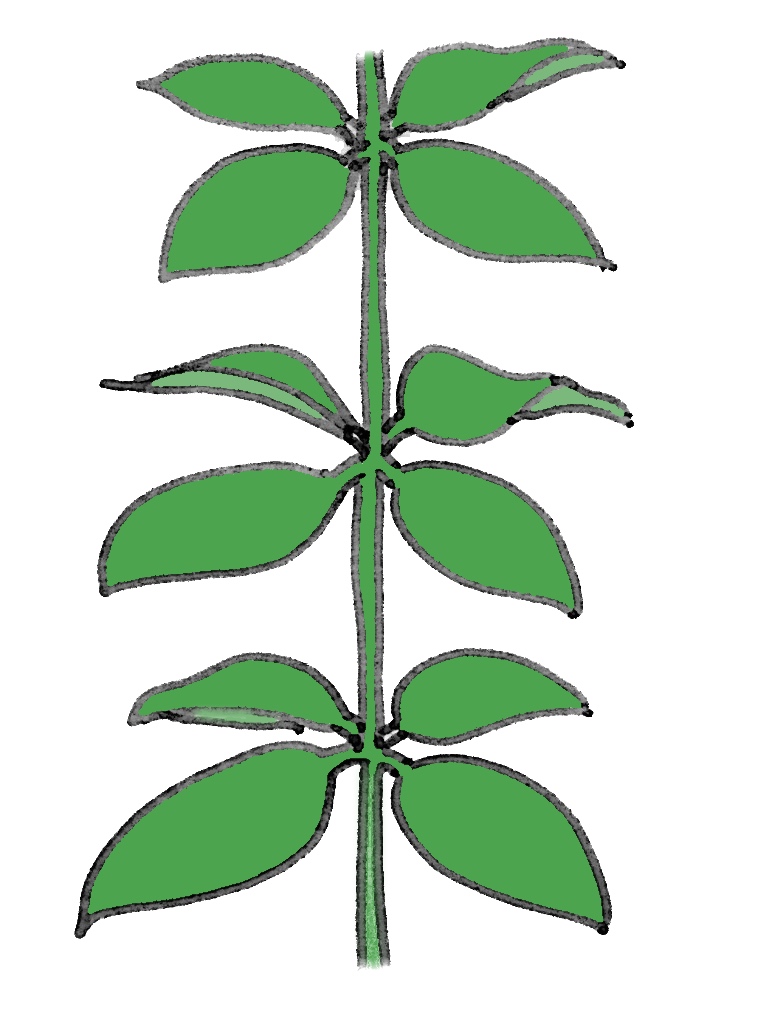

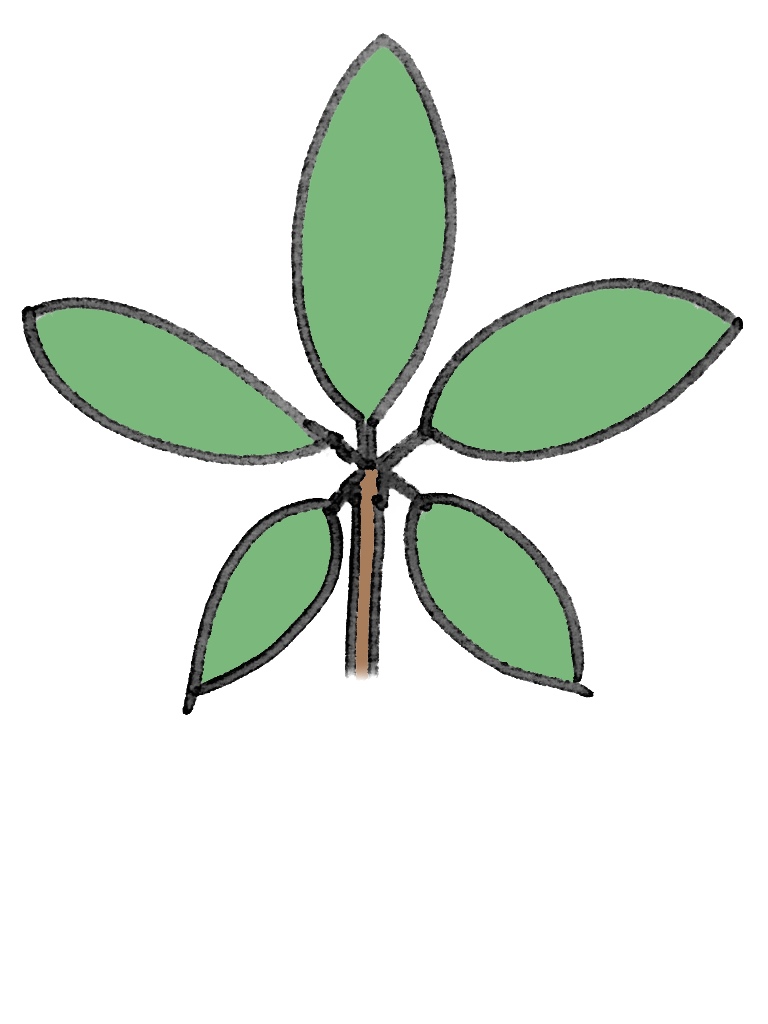

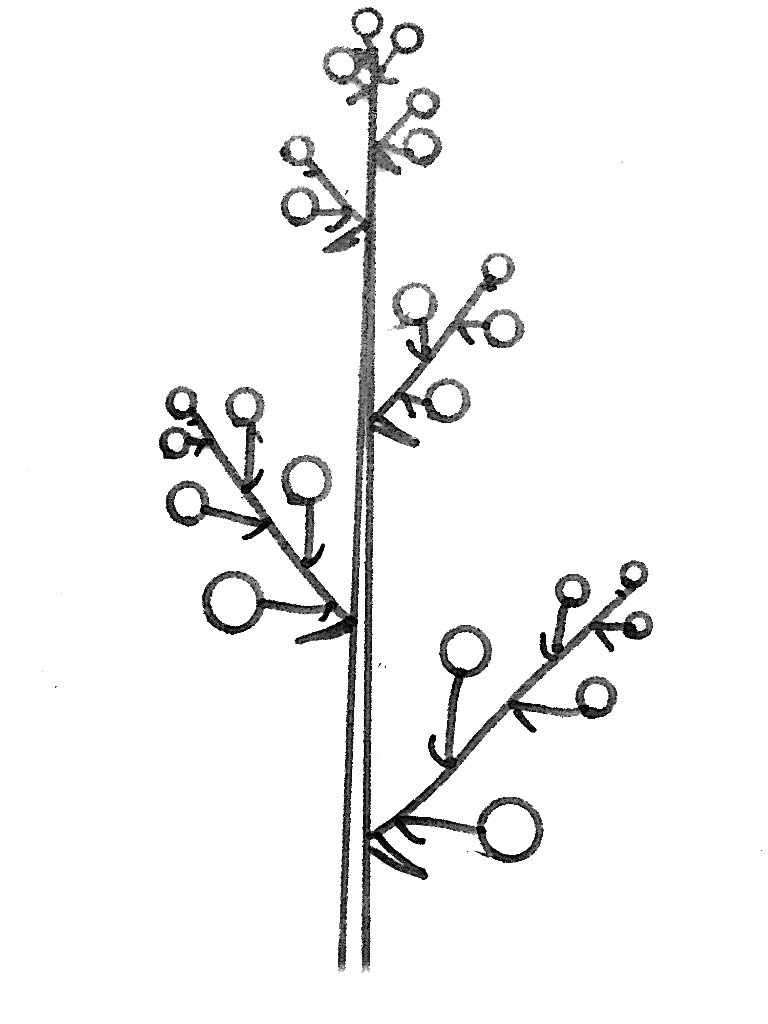

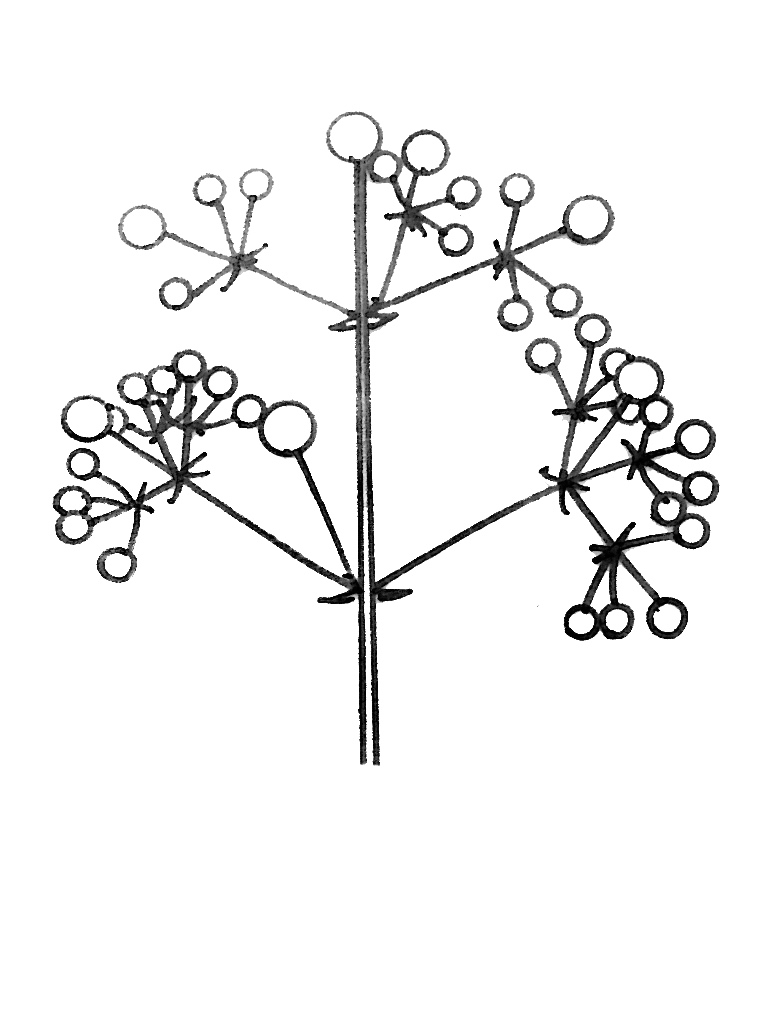

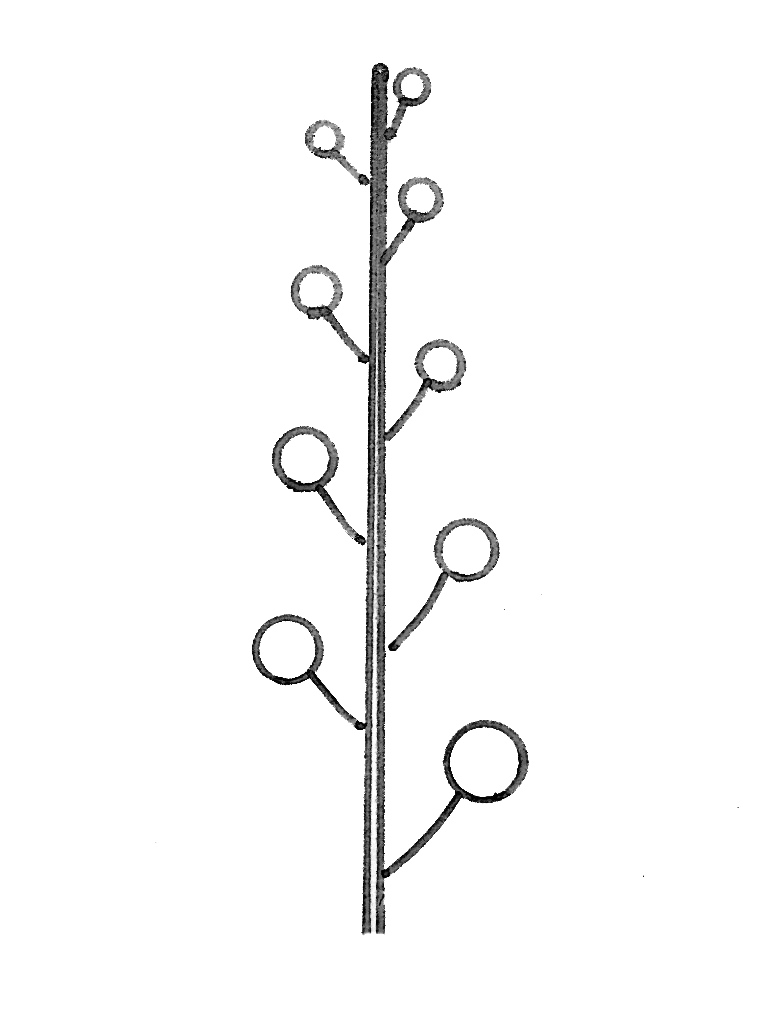

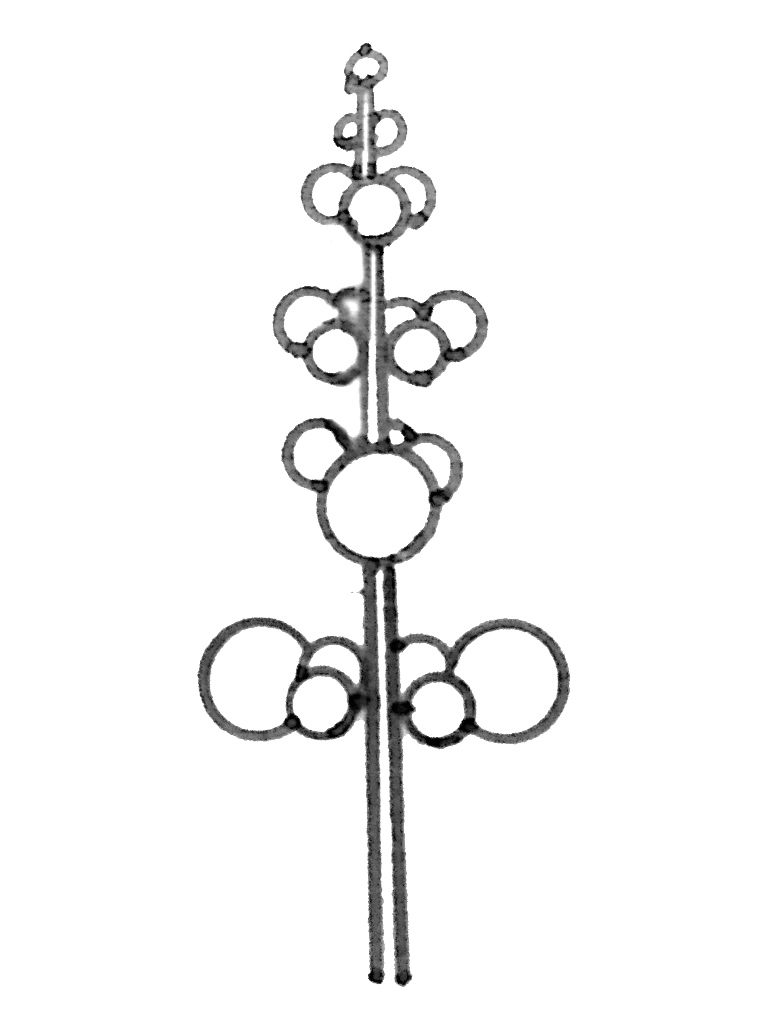

葉は毎年1枚だけ出て、高さ1~1.5mほどになります。

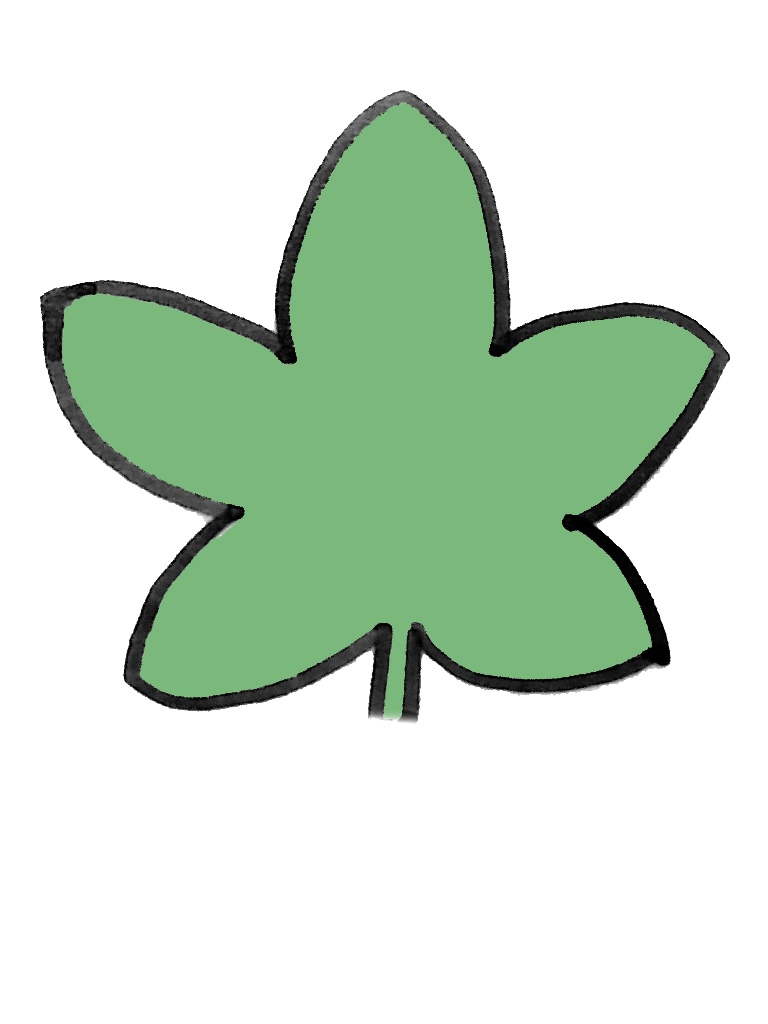

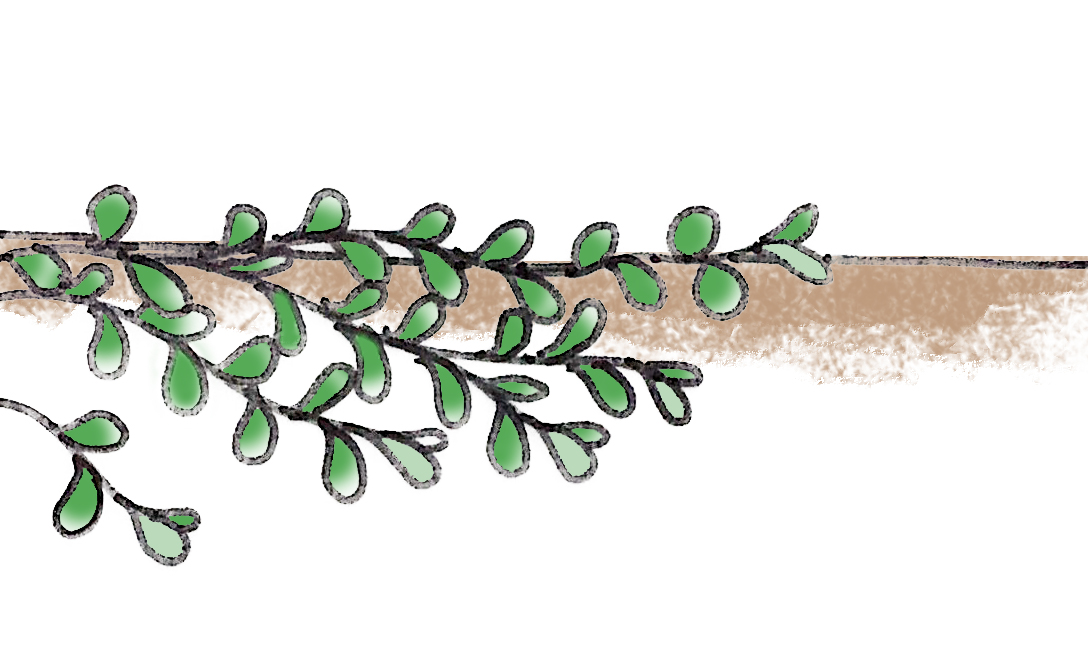

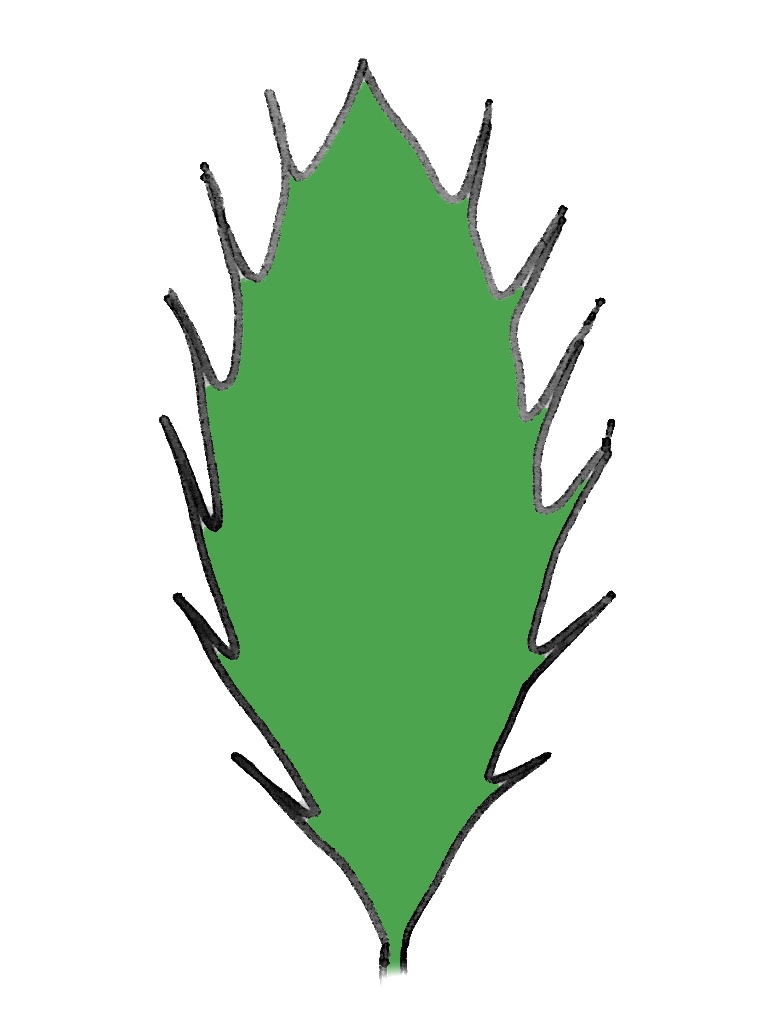

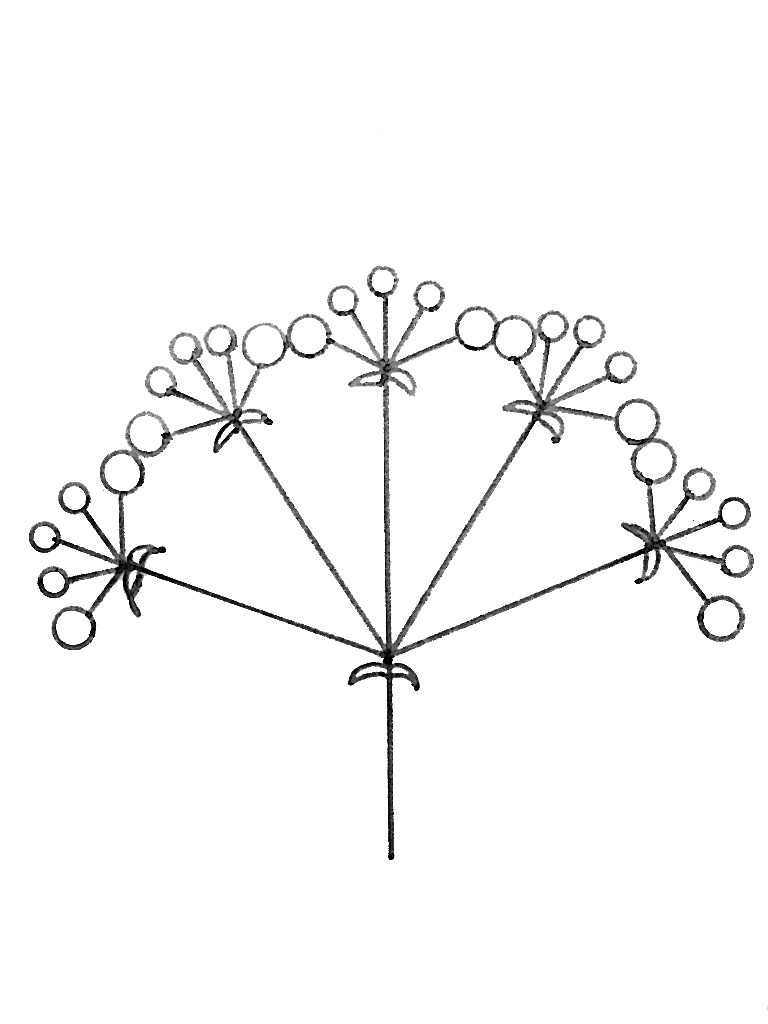

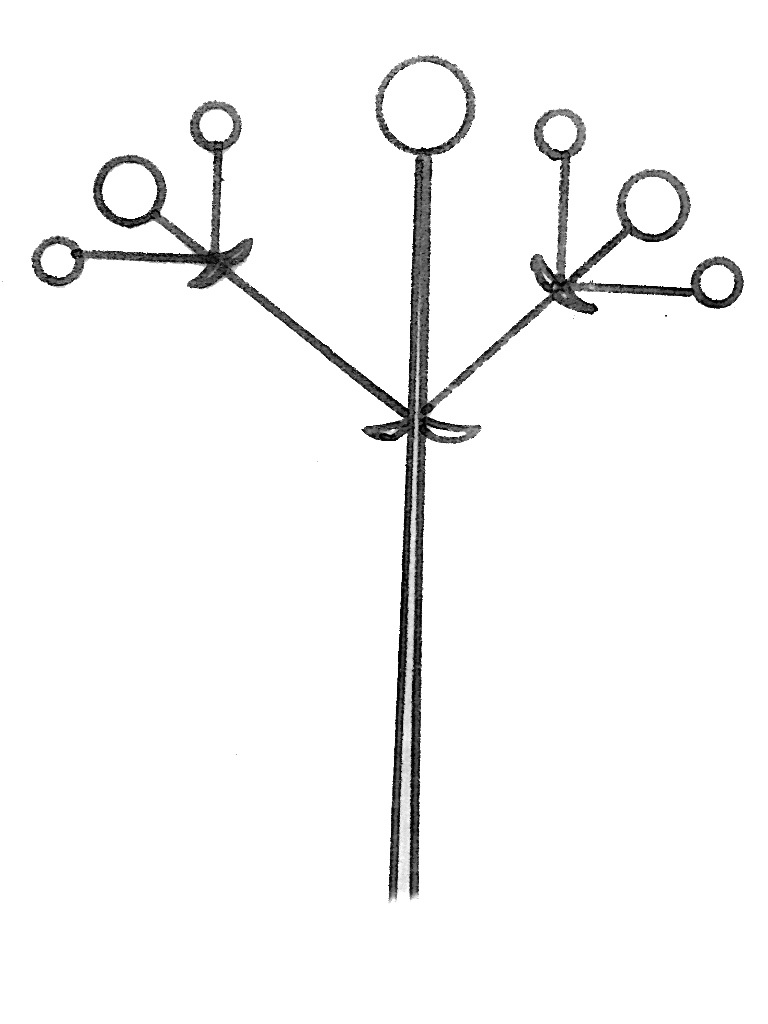

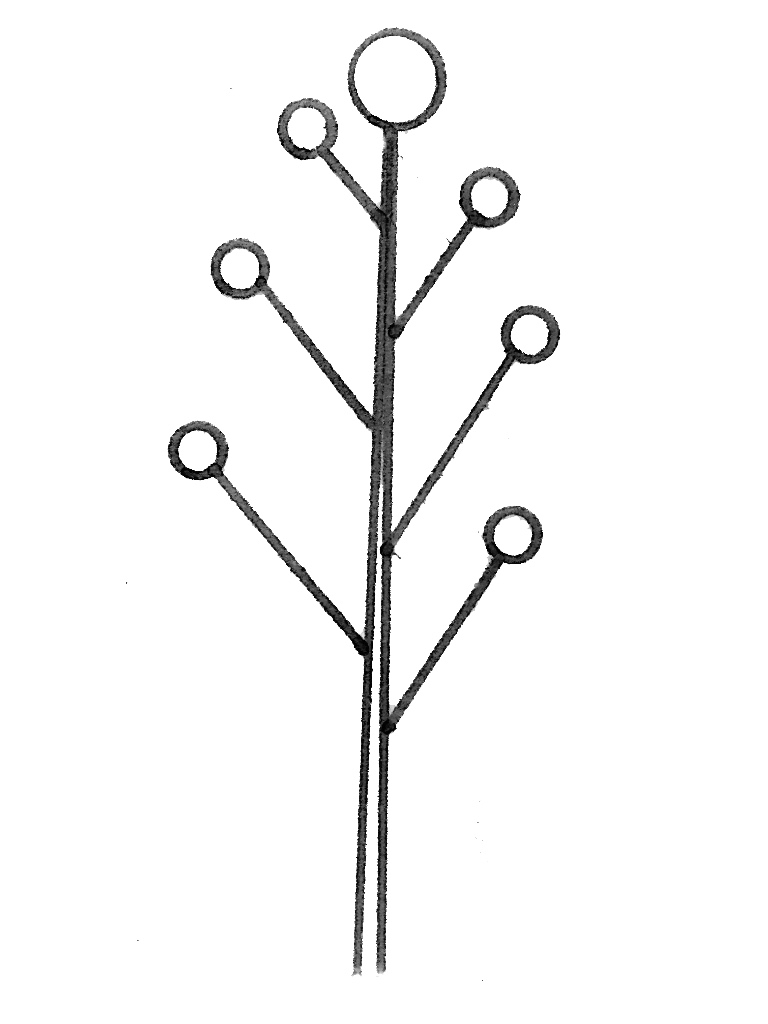

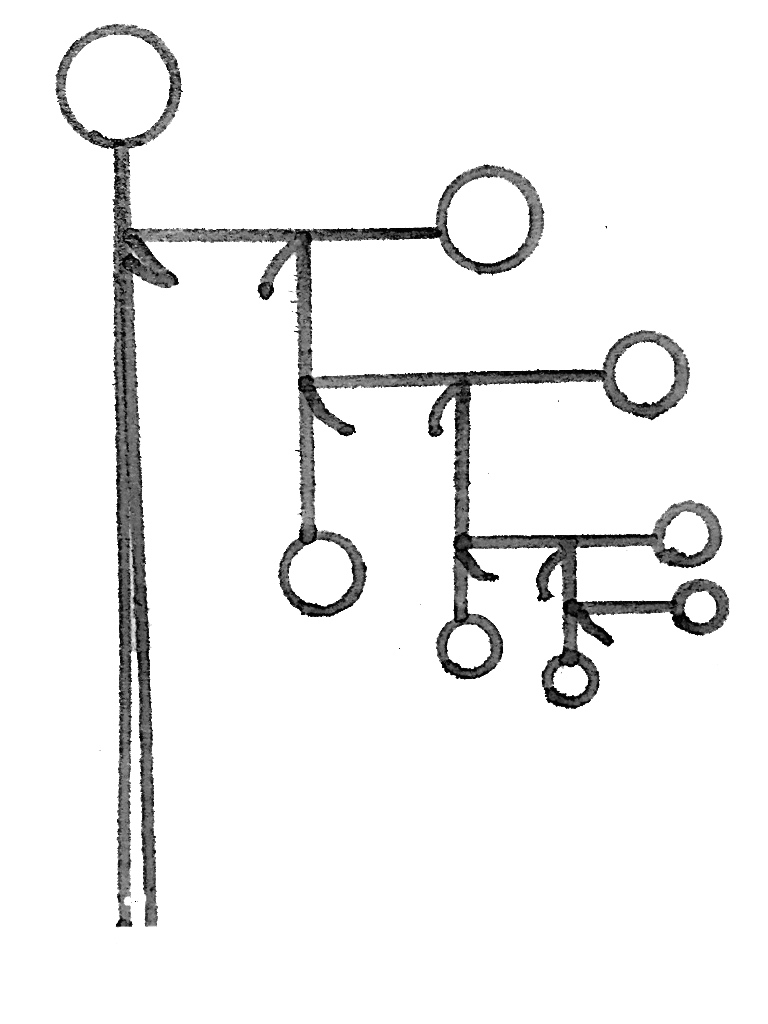

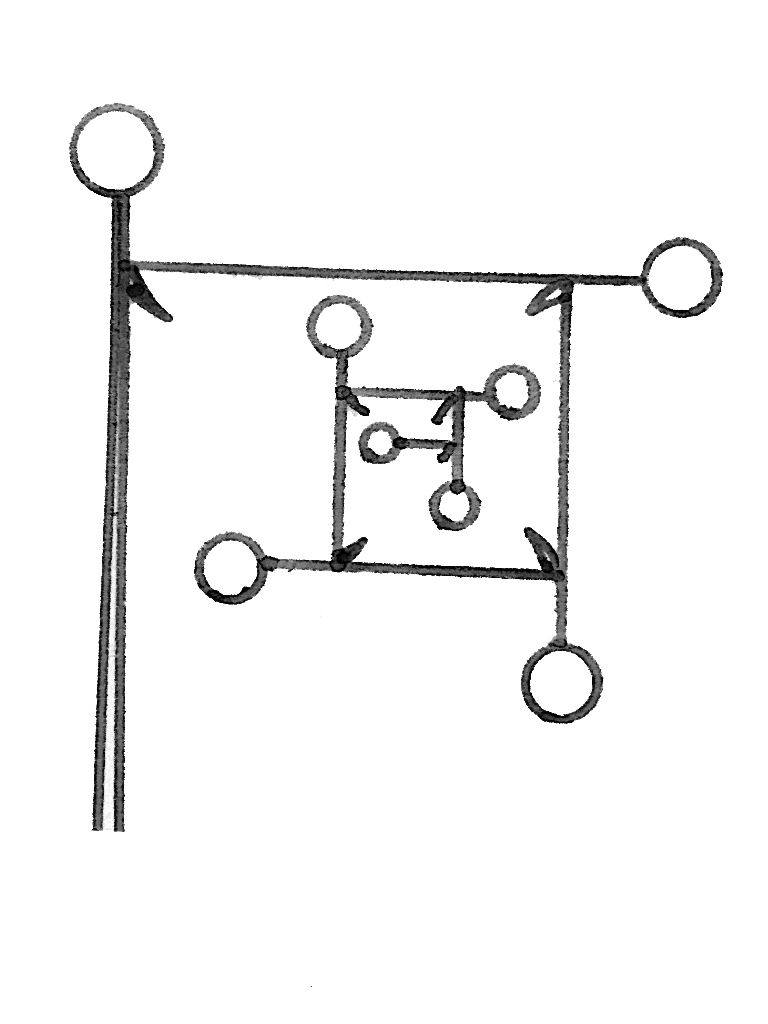

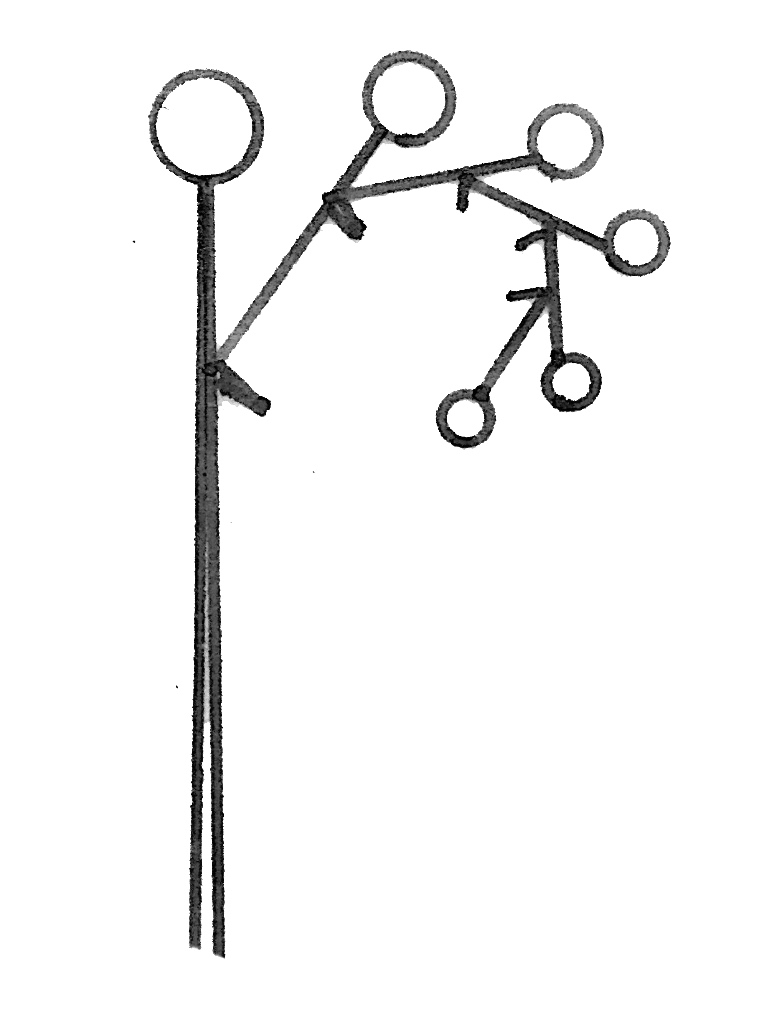

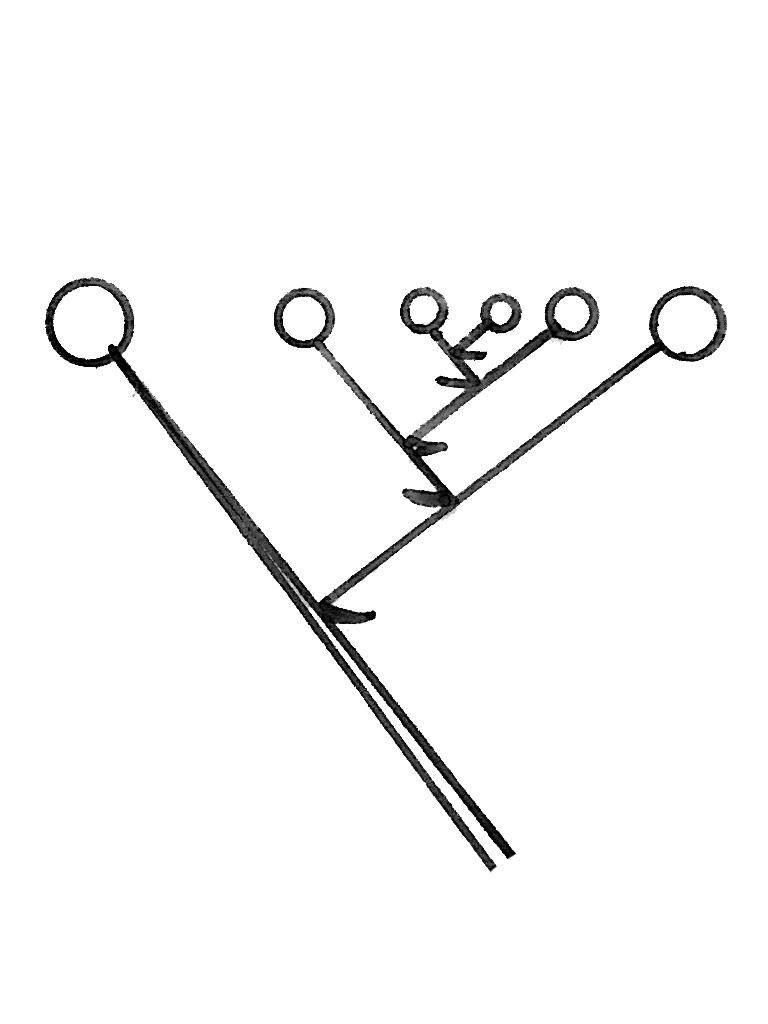

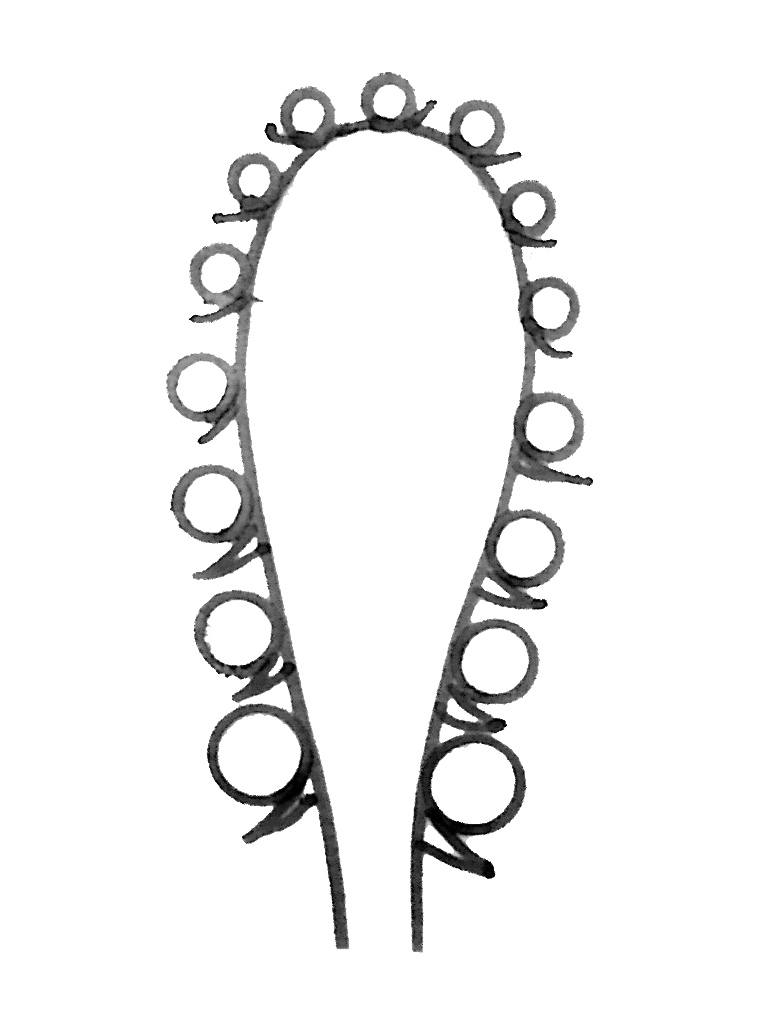

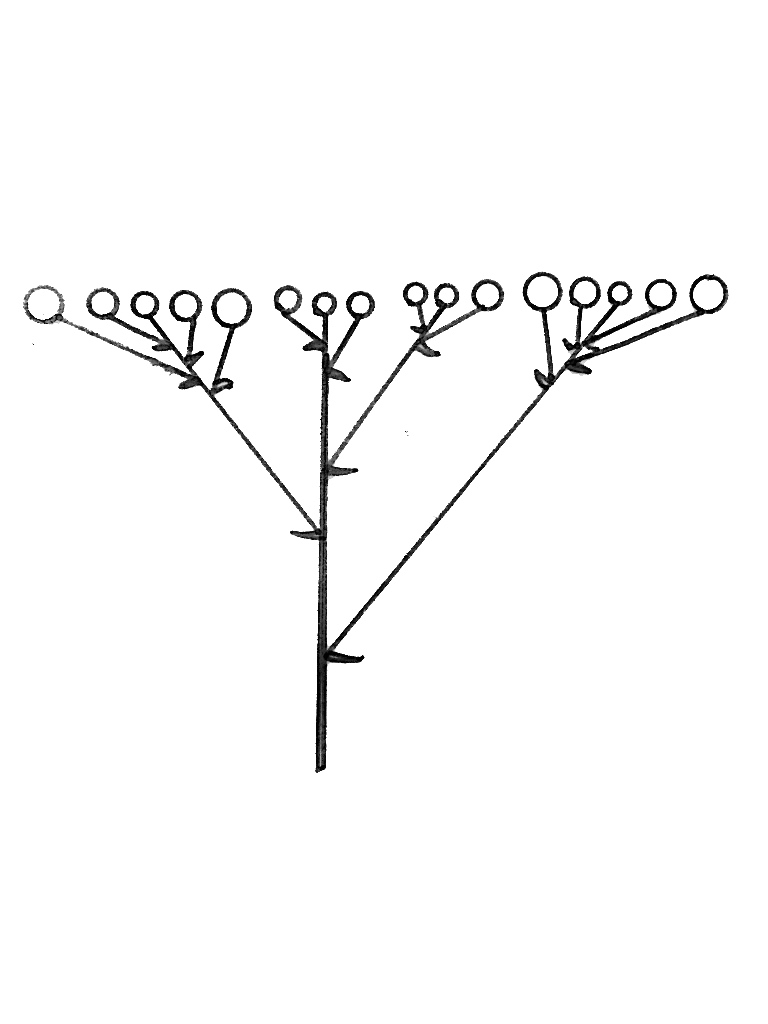

葉は3裂し、それぞれの裂片がさらに不揃いな羽状に裂けます。

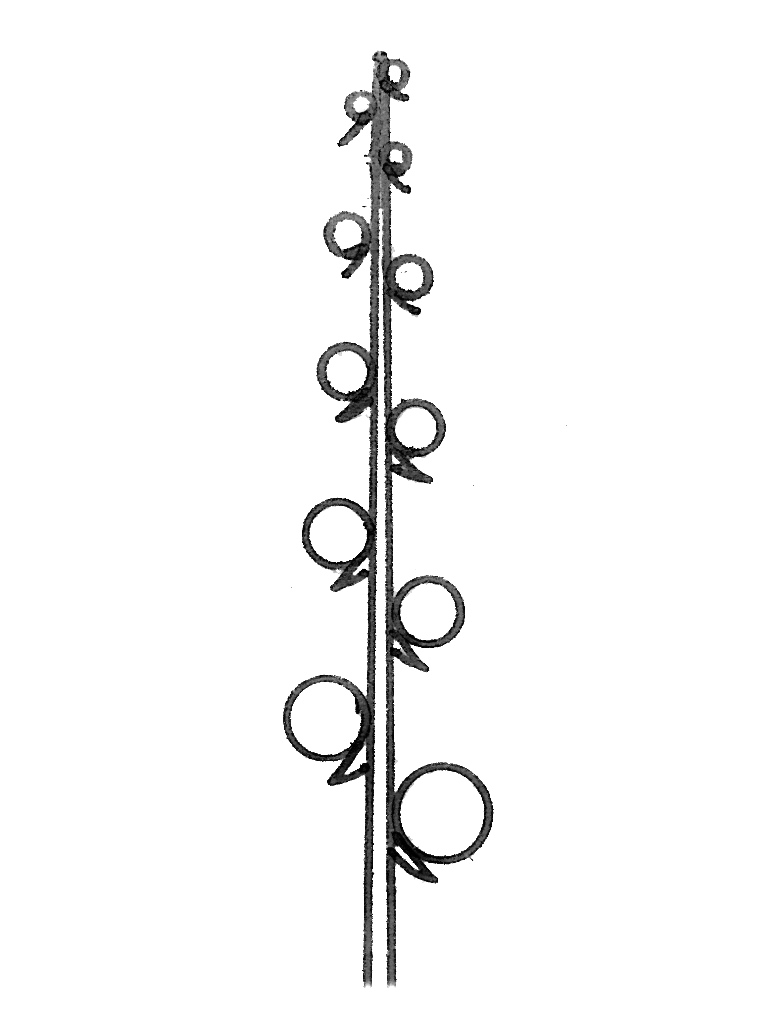

小葉の数は株の年数に比例して多くなります。

葉柄は太く、円柱状で斑紋があります。

葉は秋に枯れますが、球茎は次第に肥大します。

球茎がある程度肥大しないと花が咲かず、3~4年ほどかかります。

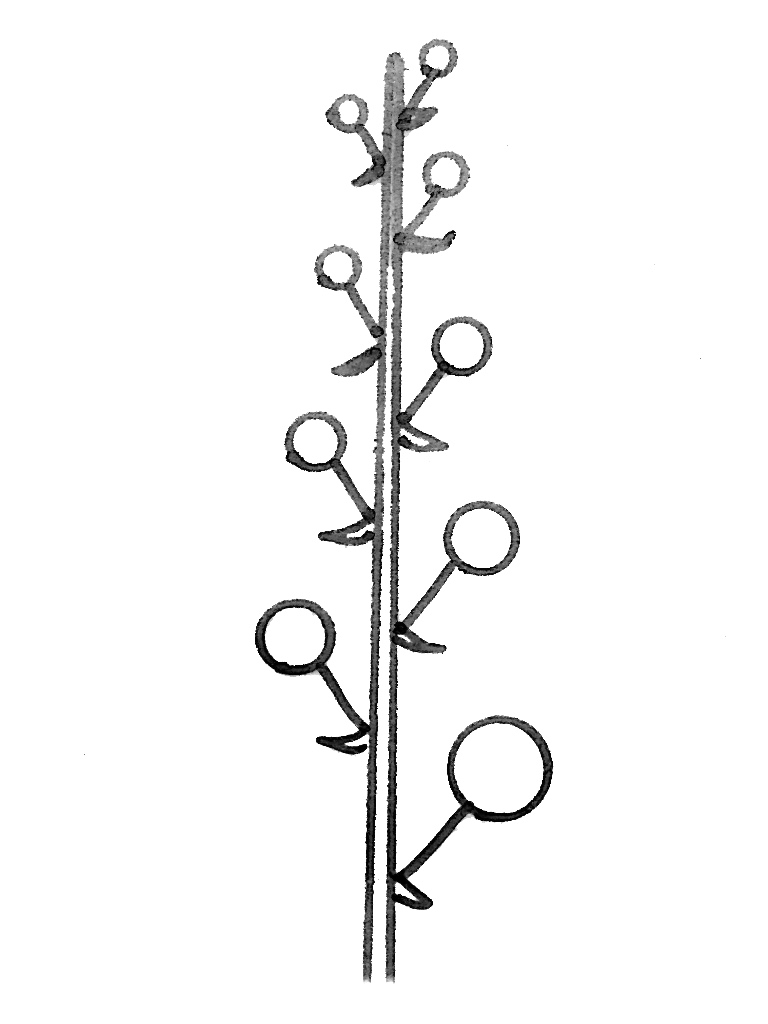

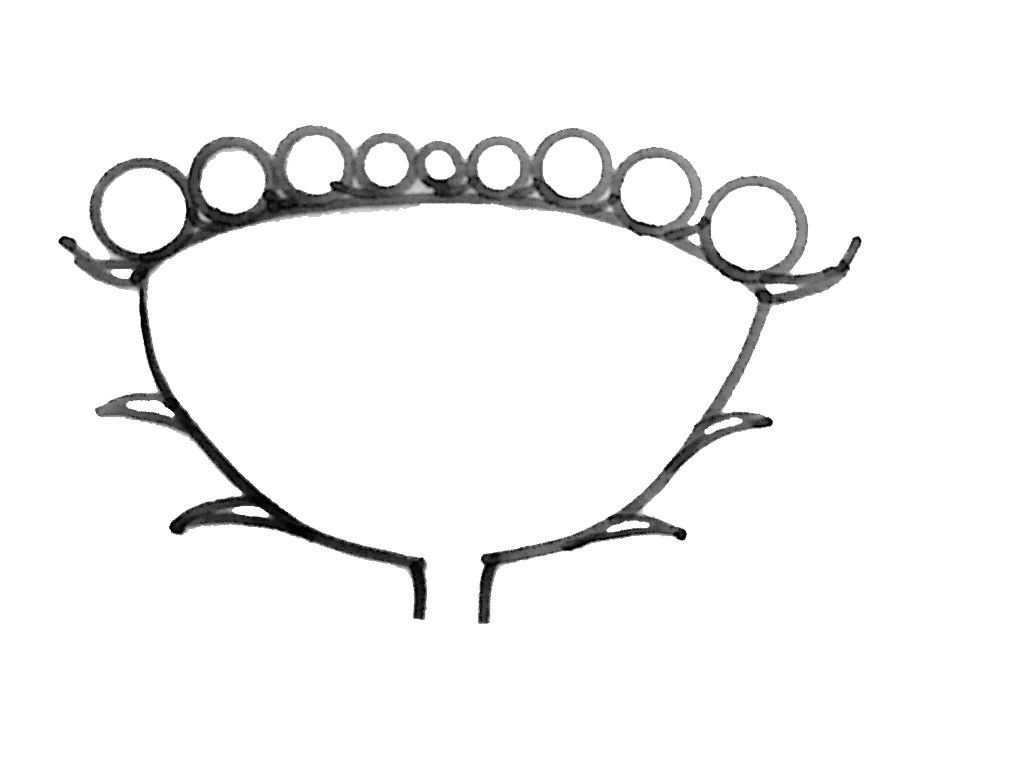

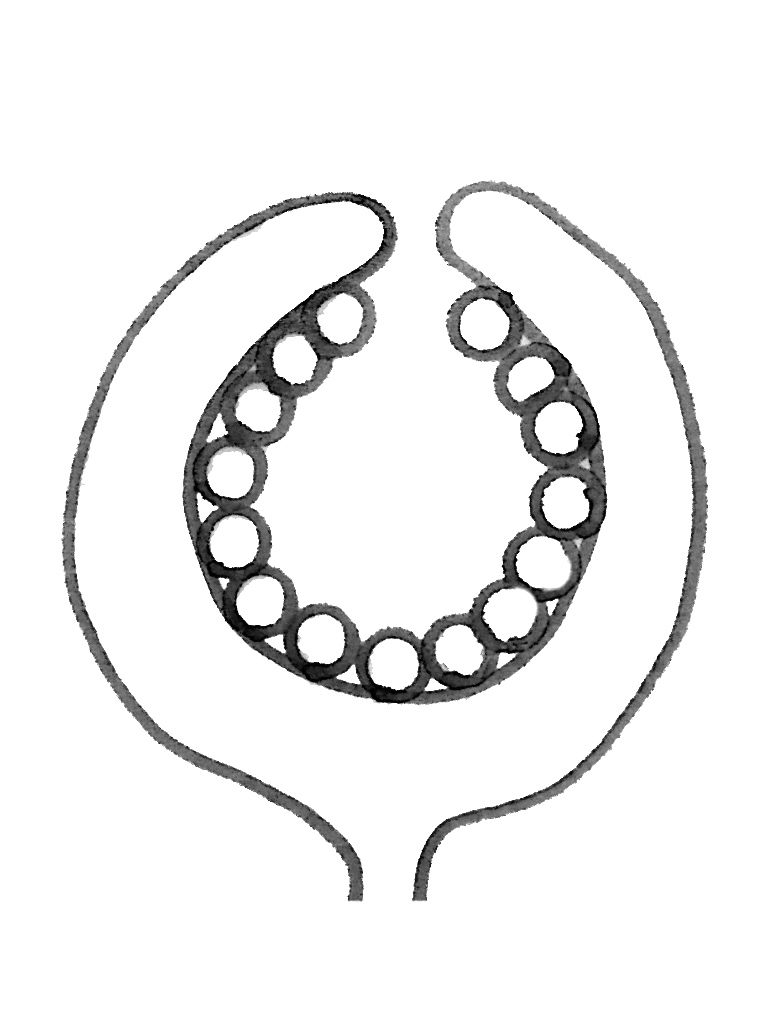

開花する時には葉は出ずに、高さ0.5~1mの花茎を根生し、卵円形の仏炎苞に包まれた肉穂花序をつけます。

仏炎苞は基部が緑色、内側は濃い紫褐色で斑紋があり、先端がとがります。

肉穂花序には長い円錐状の付属体があり、独特の臭いがあります。

花には花弁はなく、肉穂花序に密につき、下部が雌花群、上部が雄花群にわかれます。

開花すると生子(種球、子球)ができなくなります。

果実は楕円形の液果で橙色に熟します。

〔来歴〕日本には仏教伝来とともに渡来したとされ、10世紀ごろの文献に記載がありますが、縄文中期には渡来していたとする説もあります。

1776年(安永5年)に水戸藩那珂郡で中島藤右衛門により製粉加工の方法が考案されて以来、生産が広まりました。

〔利用〕球茎からコンニャクがつくられるほか、糊料にもされます。

生のこんにゃく芋はシュウ酸などによるエグミが強く、食用とする際には下処理が必要です。

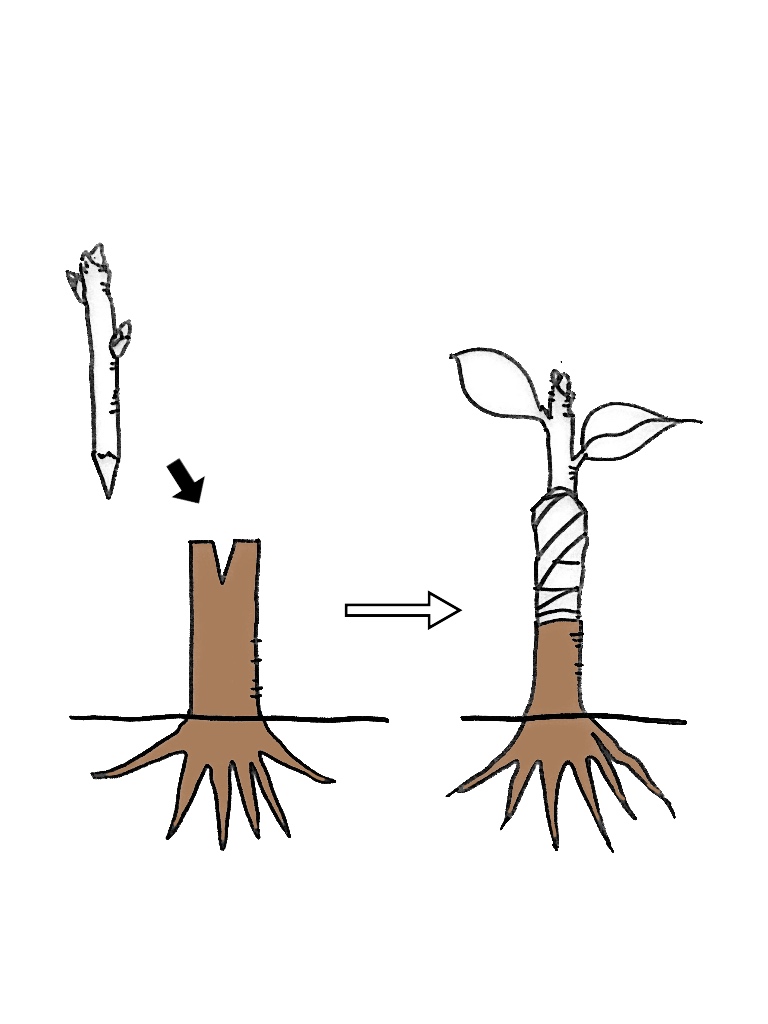

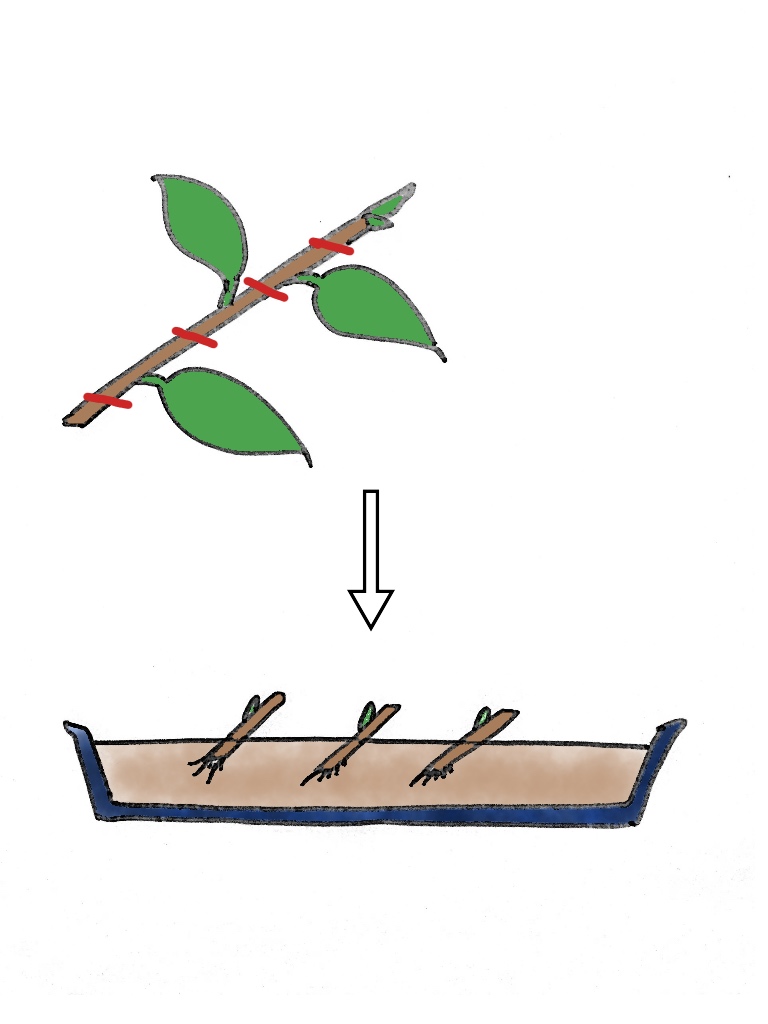

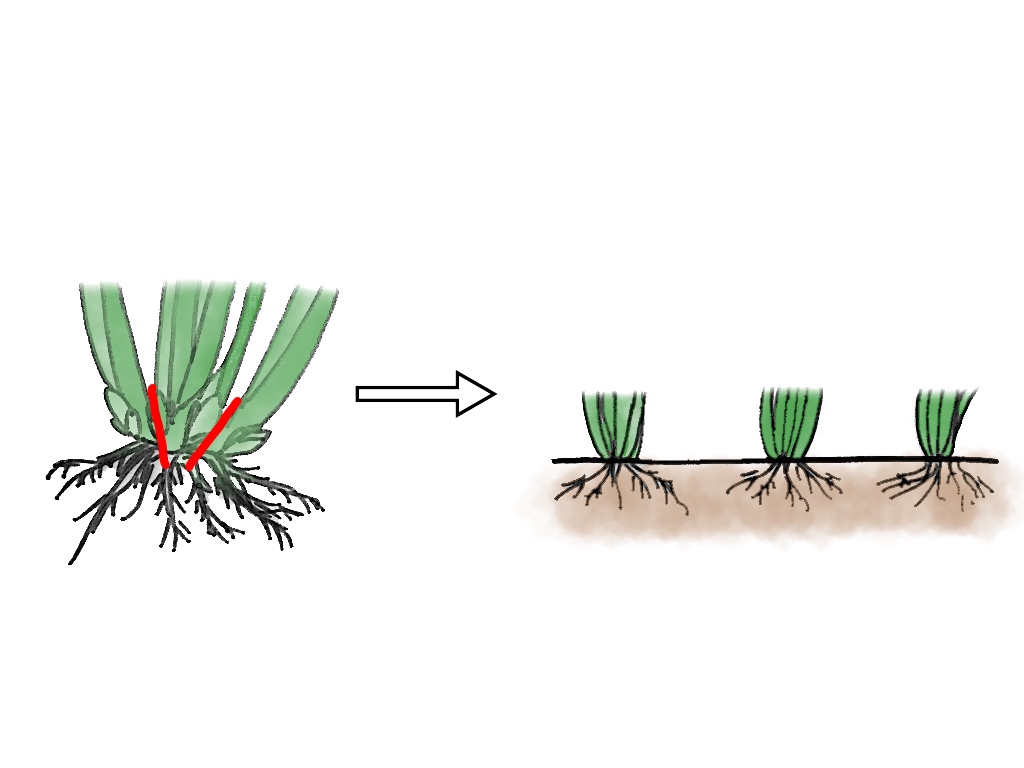

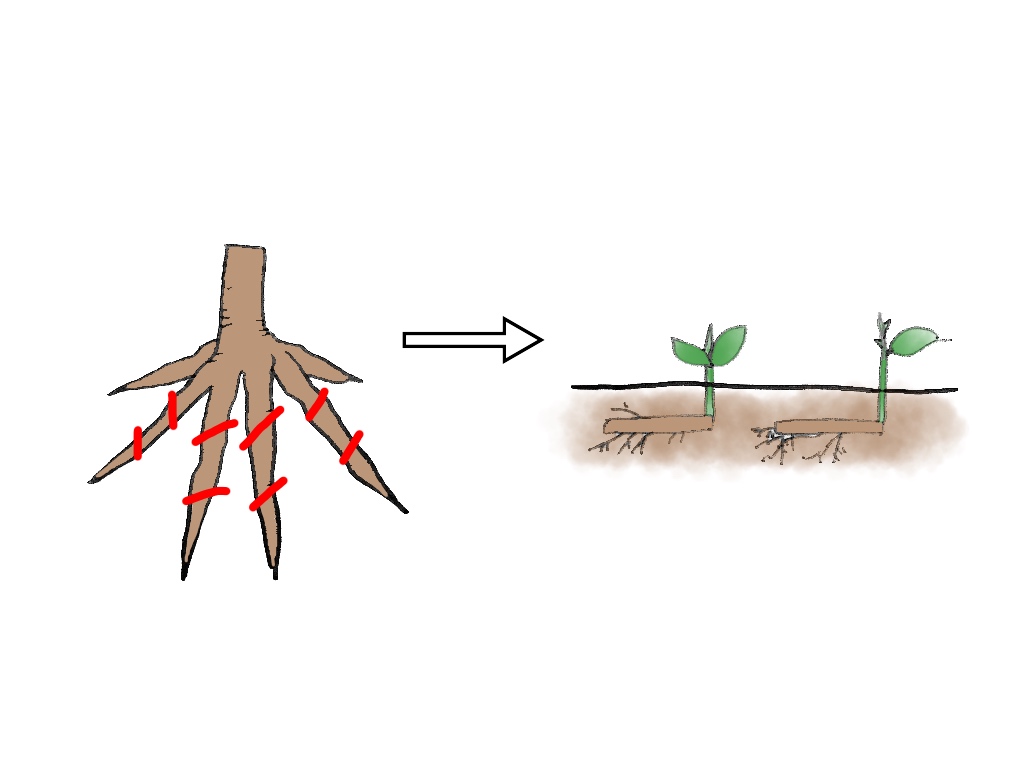

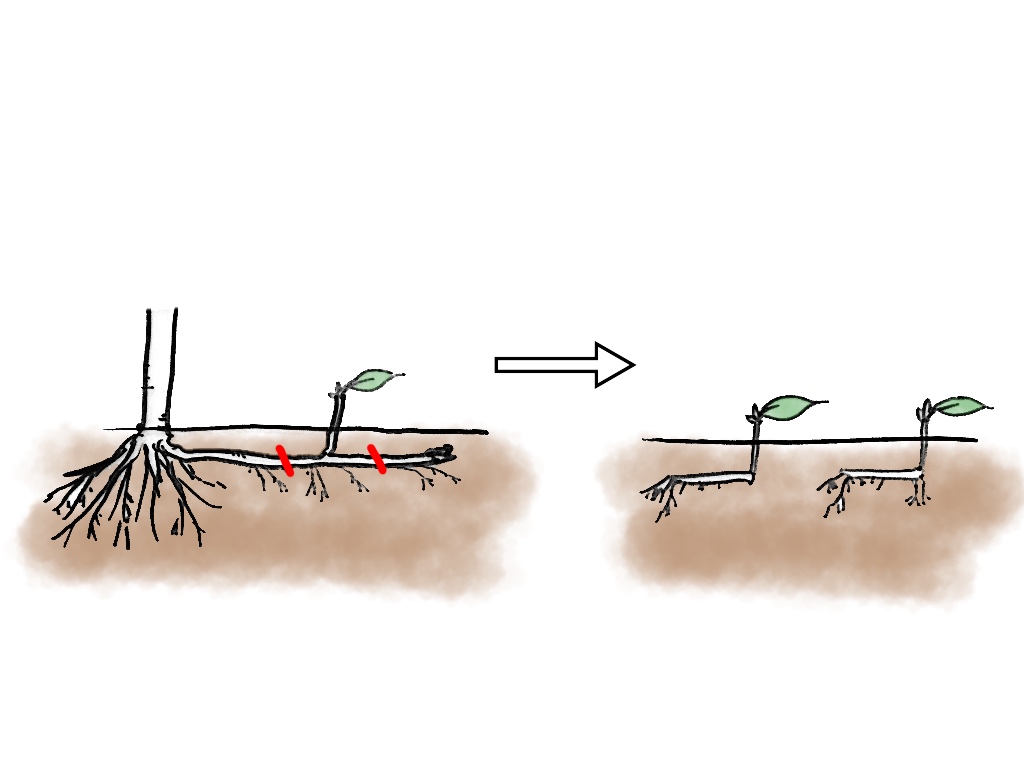

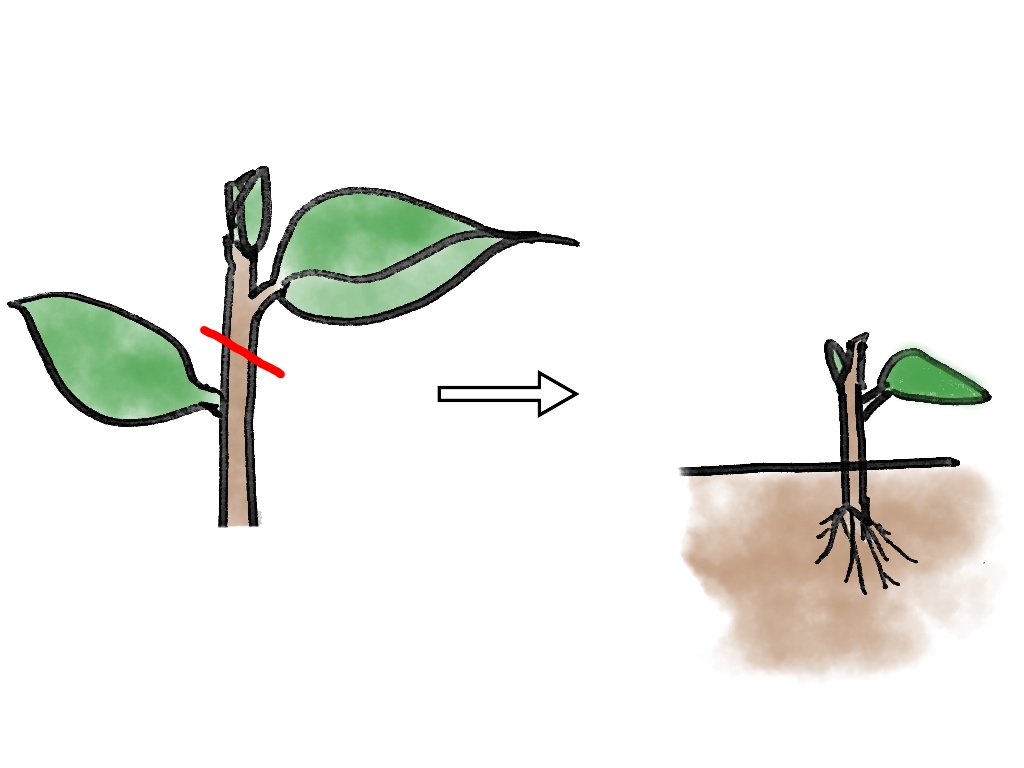

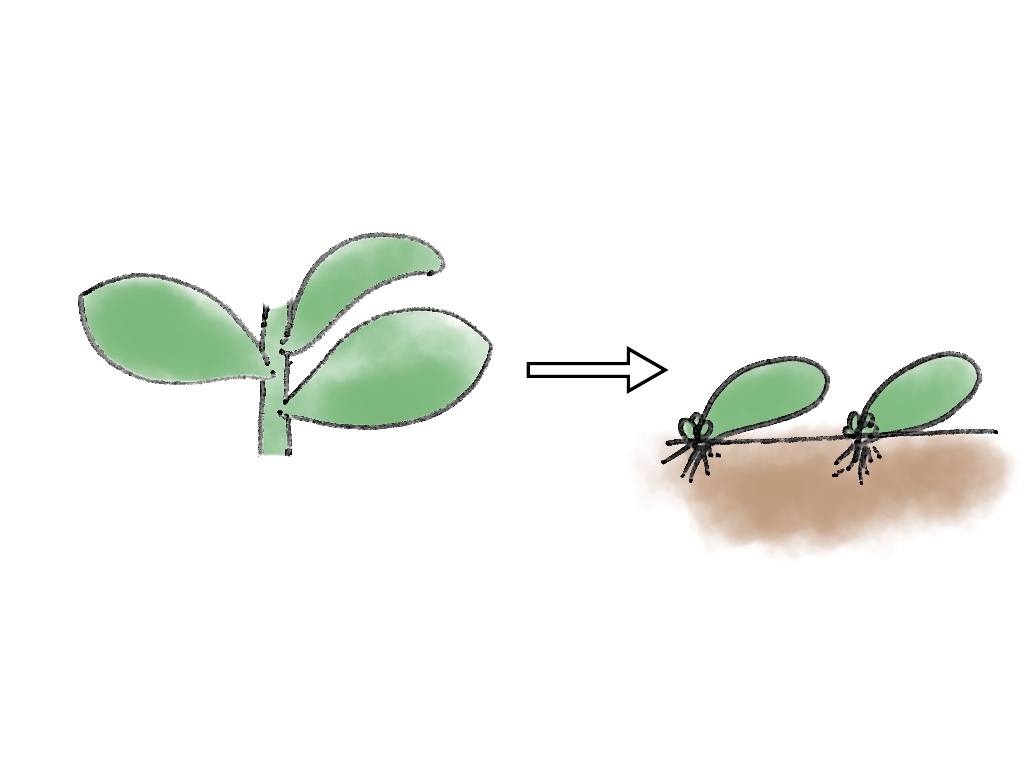

〔栽培〕増殖は子球と実生によります。

年平均気温が13度前後、5月から10月の生育期間中の降水量が1,000mm必要なため、寒冷地での栽培は難しく、北限は東北南部となります。

最適気温は22℃前後、17~27℃の範囲でよく光合成をおこないます。

強い直射日光を嫌うため、半日陰で水はけ・水もちのよい肥沃な粘土質の土壌を好み、耕土が深い方がよいです。

また倒れやすいので風よけがあったほうがよいです。

植えつける時に球茎の向きに注意し、芽があるくぼみが上になるようにします。

またくぼみに水がたまらないよう斜めに植えるとよいです。

水やりは乾燥にも過湿にも弱いため、地植えの場合は夏に晴天が続きひどく乾燥しないかぎりは降雨にまかせ、鉢植えの場合は土が乾いてから与えるようにします。

施肥は有機質の肥料を元肥のほか、生育期間中の7月頃に追肥をおこないます。

球茎の収穫は茎葉が全体に黄色くなり、7~8割の株が倒伏するようになる時期が適期で、おおむね10月中旬ごろです。

畑が乾いているときの晴天の朝に堀上げ、半日ほど日にあてておきます。

貯蔵は芽を下または横に向け、風通しのよい場所で8~12℃、湿度70~80%を保つようにして貯蔵します。

病虫害としては腐敗病、葉枯病、白絹病、根腐病などがあります。

| 名前 |

コンニャク

(蒟蒻)

、アンナンコンニャク

konjak、konnyaku potato、konjaku、devil's tongue、snake palm、voodoo lily、elephant yam |

| 花咲く季節 ? |

5月、6月 |

| 分布または原産地 ? |

インドシナ半島原産とされる |

| ハーディネスゾーン ? |

6a〜11b |

| 生活型 ? |

多年草 |

| 生活様式 ? |

地生 |

| 植え付け(または播種)季節 ? |

4月、5月 |

| 草丈・樹高 ? |

2000mm |

| 葉の形 ? |

分裂葉 |

| 葉の生え方 ? |

根生 |

| 縁の形 ? |

全縁 |

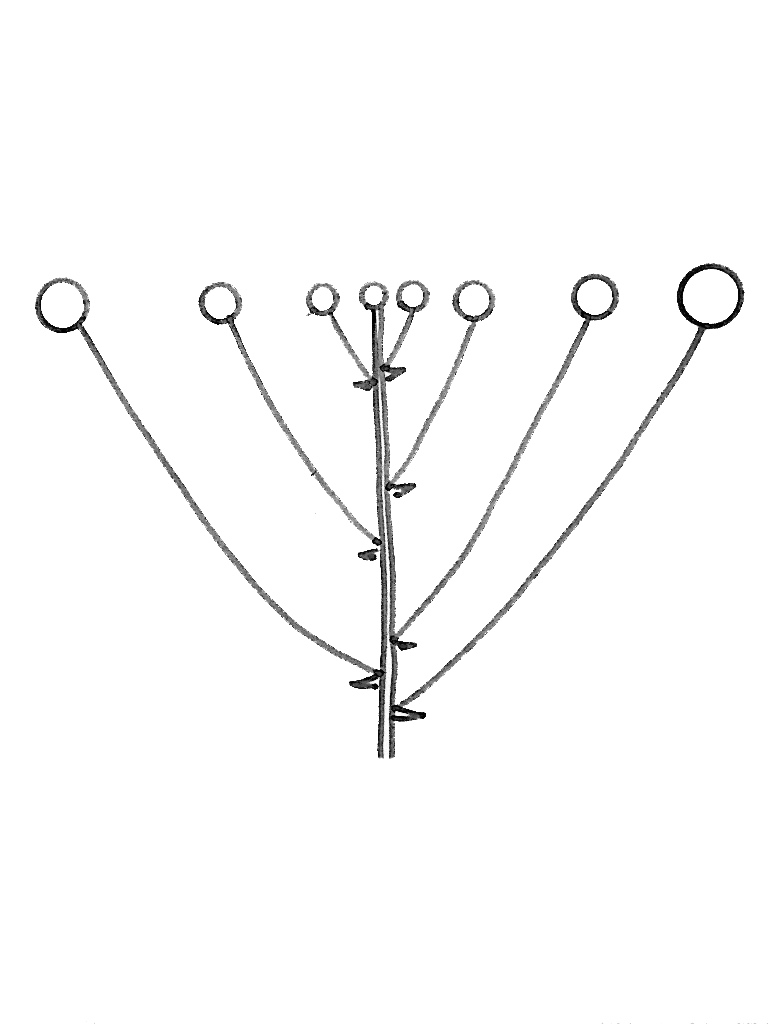

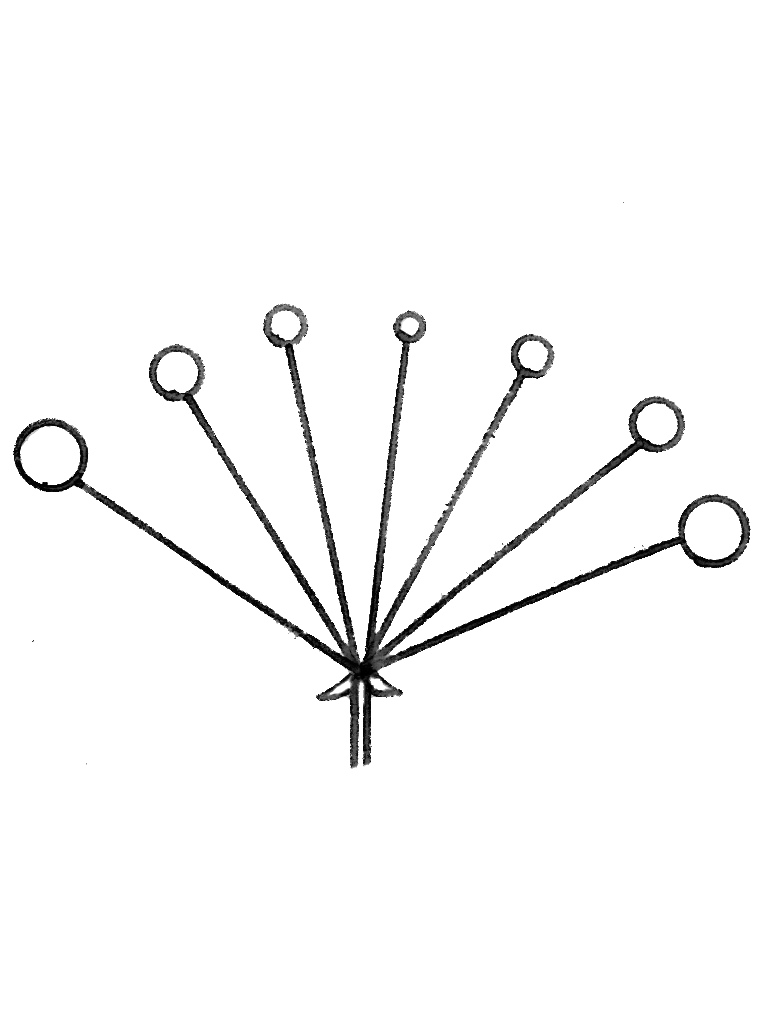

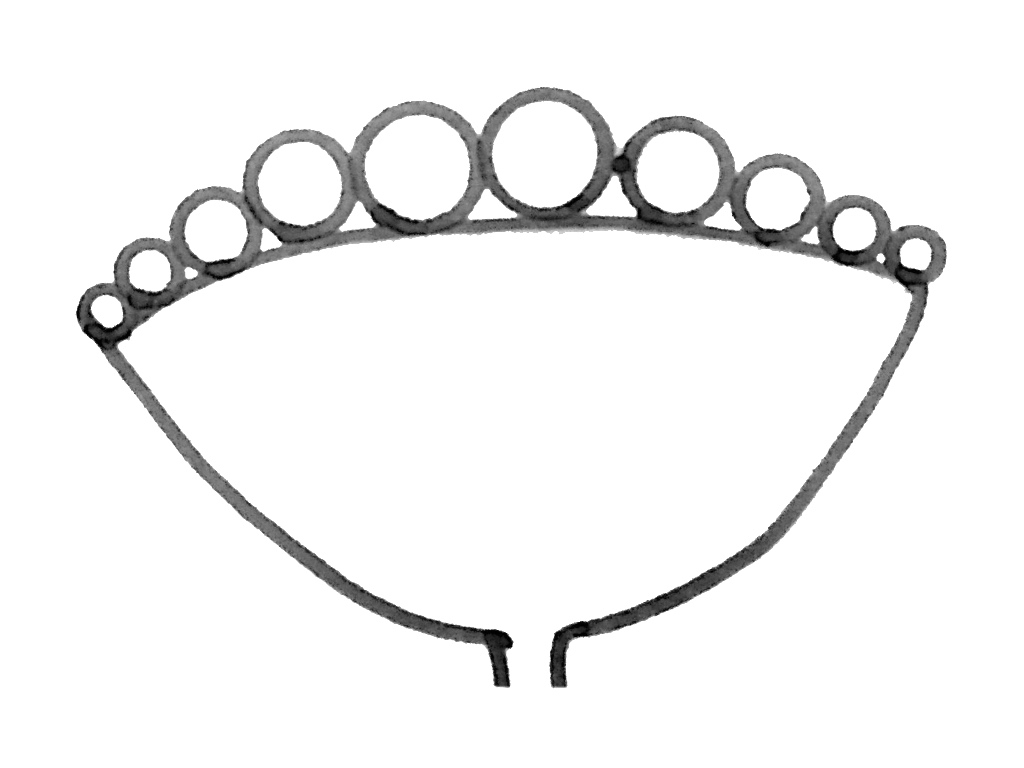

| 花のつき方 ? |

肉穂花序 |

| 実の色 ? |

橙 |

| 葉の色 ? |

緑 |

| 種苗の入手難易度 ? |

低 |

| 種苗の入手形態 ? |

芋、苗 |

| 繁殖方法 ? |

種 |

| 日照条件 ? |

半日陰 |

| 水分の必要性 ? |

普通 |

| 土の必要性 ? |

必要 |

| 用途適性 ? |

鉢植、花壇 |

| 病害 ? |

腐敗病、葉枯病、白絹病、根腐病 |

| 食用 ? |

芋 |

| 有用 ? |

食用 |

| 日本花き取引コード ? |

42409 |

| 検索サイトの検索キー ? |

コンニャク |